新闻中心

澳门威尼克斯人网站看电视剧推动投融资平台市场化而非直接关闭无法遏制新增地方隐性债务地方投融资平台市场化改革未能有效遏制隐性债务增长,专家指出核心问题在于财政与事权不匹配、政绩考核机制扭曲。仅推动平台市场化而不配套财政透明化、债务硬约束等机制,难以阻断地方借道国企新增隐性债务的路径。未来需通过强化预算监管、建立市场化融资风险分担体系等综合措施,破解地方债务扩张的体制性困局。

根据《光明日报》报道,在3月6日下午的记者会上,财政部长蓝佛安在回答光明日报记者关于去年6万亿元债务置换政策推出后,下一步还有何考虑的提问时表示,在去年四季度,一次性增加6万亿元地方政府债务限额,分三年每年2万亿元,用于置换存量隐性债务,支持地方化解债务风险之后,下一步,重点做好三个方面工作:

二是持续推进融资平台改革转型。剥离平台的政府融资功能,结合企业实际分类推进市场化转型,严防国有企事业单位穿上“新马甲”,斩断借道举债的“触角”。

三是坚决遏制新增隐性债务。进一步完善监测体系,将遏制违法违规举债作为财政监管的重点,将不新增隐性债务作为铁的纪律,坚决防止化了旧账又添新账。

实际上,这是蓝佛安就任财政部长1年零4个月之间,第二次在的记者会上就如何控制地方投融资平台不新增债务问题表态了。

2024年11月8日,蓝佛安在会第12次会议的新闻发布会上回答美国国际市场新闻社记者的提问时也表示:在解决存量债务风险的同时,必须坚决遏制新增隐性债务。将不新增隐性债务作为“铁的纪律”,持续加强预算管理,督促地方依法合规建设地方投资项目。对未纳入预算安排的政府支出事项和投资项目,一律不得实施澳门威尼克斯人网站看电视剧,坚决堵住地方违法违规举债的途径。同时严格落实地方政府违规举债问责制。

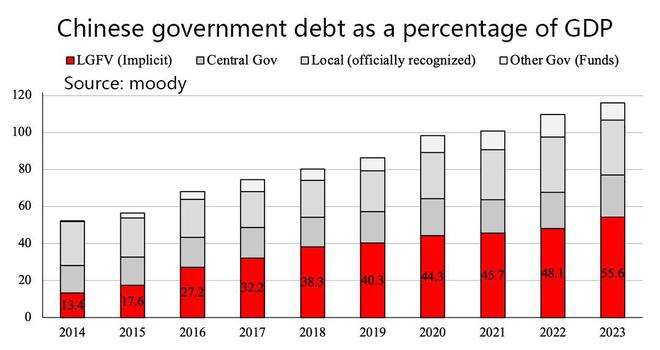

过去二十年中,地方的大部分隐性债务是通过被称为地方投融资平台(LGFV)的国有投融资公司积累的。LGFV是地方通过设立预算外负债来绕过中央的收入限制。LGFV最初是由国家开发银行的专家设计的。从省级到市县区级地方,通过地方债筹资时存在的限额控制,为了绕过这个限额,各地就通过成立各种LGFV来发行企业债券、向银行和金融公司,以便为各地的基础设施项目、园区建设、招商引资、地方国企提供资金。

各地的城投公司、旅游投资公司、文化投资公司、交通投资公司等打着各种旗号的投融资平台公司,从债券市场筹资的全国大约有三千多家,由于公开发债,它们按期公布财报。另外还有9000-10000 个较小的LGFV,它们从未进入过债券市场,但也在产生不对外公开的隐性债务。

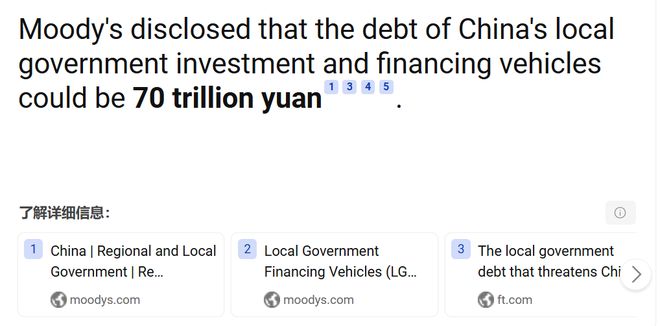

财政部估计,截至2023年底,有风险的地方“隐性债务”为14.3 万亿元人民币。 但未披露无风险的“隐性债务”有多少。

国际货币基金组织估计,截至 2023 年底,LGFV 债务达60 万亿元人民币,占国内生产总值的47.6%。

截至2023年末,财政部公布的全国国债余额30万亿元,地方债务余额40.7万亿元(公开的),全国公开的法定债务余额70.7万亿元。LGFV的隐性债务已经与全国公开的法定债务余额相当,是地方公开债务的147%~172%。

在房地产泡沫破裂之后,土地收入大幅下降,高速增长的地方财政收入开始负增长,而地方投资的各种项目收益率越来越低,有的建成即亏损,导致LGFV庞大的隐性债务兜不住了,因而面临违约的风险。越来越多的地方LGFV不仅无法还本,无法偿还利息的占比也不在少数。

地方隐性债务问题的严重性已引发国内外广泛关注,其对地方财政和金融系统具有不亚于房地产债务的风险。

2023年地方综合财力约35万亿元,隐性债务规模相当于财政收入的1.7-2倍。部分市县债务付息占比突破30%,出现发新债付旧息的恶性循环。导致公共服务资金被挤占,形成借债发展-挤压民生-经济失速的负循环。

城投债信用利差持续扩大,2023年AA级城投债与国债利差已达200BP,最近几年一些地区投融资平台的隐性债务出现技术性违约,严重透支了地方财政信用。如2023年贵州等地非标债务展期率达38%。

商业银行持有约45%的城投债,2023年上市银行LGFV不良率已升至1.8%,隐性风险敞口达28万亿元。若出现5%的实质性违约,将吞噬银行业全年利润。

与此同时,LGFV带来影子银行死灰复燃,冲击银行业的经营稳定性。银行信托、理财等非标融资占比较大,形成资管新规后最大监管套利空间和风险集聚地。

地方公开债+LGFV隐性债+房企债构成的铁三角,占用了社会融资总量的52%,其债务收缩可能引发明斯基时刻。在控制城投债的同时,不可避免将带来资产负债表衰退风险。

最近几年来,广义货币M2增速与狭义货币M1的增速剪刀差持续扩大,显示资金大量沉淀在债务周转环节,其中重点集中在LGFV的隐性债务和房地产债务。导致央行在持续的货币宽松周期中,向市场注入了2倍于GDP名义增速的广义货币,但市场的可用流动性依然不足,成为货币传导机制梗阻的病灶。

与此同时澳门威尼克斯人网站看电视剧,若计入全部隐性债务,2024年我国政府杠杆率从61%增加到112%,这增加了国际评级压力。2023年国际机构对中国主权评级展望负面比例达40%。

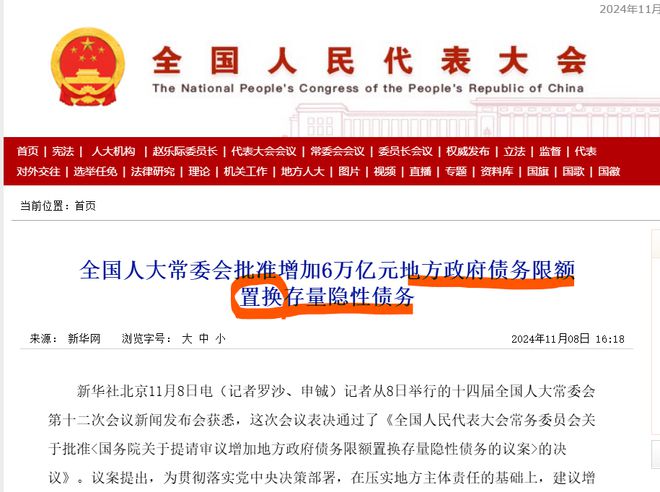

根据中国网11月8日发布的《全国会办公厅新闻发布会全文》,国务院提出增加地方债务限额置换存量隐性债务的议案,提请全国会审议批准。该议案建议增加6万亿元地方债务限额置换存量隐性债务,一次报批,分三年实施。

为进一步做好地方债务风险防范化解工作,会还在审查结果报告中,围绕精准实施置换债券政策、压实地方主体责任、坚决遏制新增隐性债务、加快推进LGFV改革转型、加快建立同高质量发展相适应的地方债务管理机制等提出了意见建议。

实际上,自2014年《新预算法》发布以来,为了严格控制地方债,我国已经安排了四规模地方债置换工作。

第二轮债务置换在2019年,主要是选择债务压力较大的县和县级市作为隐性债置换试点,这一年为试点地方发行了1579亿置换债,其他地区按原计划发行了11484.5亿元置换债。

第三轮债务置换发生在2020年12月到2022年6月。这一轮隐性债务试点扩容至26个省市,累计发行1.13万亿特殊再融资债,多地宣布全域隐性债务清零。

第四轮债务置换从2023年至今。财政部安排2023年超过2.2万亿元、2024年1.2万亿元地方政府债券置换额度。按照财政部公布的数据,2023年通过发行地方债、特殊再融资债,置换了4.68万亿隐性债务。

2024年底批准的3年6万亿元地方债务限额置换存量隐性债务,应该属于五轮置换地方隐性债务了。

我们回放财政部每一次置换地方隐性债务,都可以看到利用新增公开的地方专项债,置换LGFV隐性债,并确保隐性债同步减少,绝不增加,推动地方债务透明化澳门威尼克斯人网站看电视剧,降低债务成本和风险之类的字句。为什么我们一直在试图用公开债置换隐性债来控制隐性债务只减少不增加,但最后总是只增加不减少呢?

原因可能是财政部的问责力度不足以抑制各地借债捞政绩所带来的,而且,债务置换方案实际上产生了负面激励,导致前四次债务置换的结果都增加了隐性债。

LGFV从成立到运行,虽然其收入、利润、资产、负债一般不对外公开,但都是在地方党政领导下公开运作的。按中国的管理惯例,只要没有贪腐,没有严重的安全责任事故,本着发展地方经济为目的的一切活动,都基本上不会被追责。

因此,四次债务置换,反复给了地方一个明确的信号,地方为了短期目标,打着优化投资环境、改善城市面貌、发展当地经济的旗号,突破财政纪律大规模举债,无需担责,因为最后会有债务置换方案兜底。这也是过去地方隐性债不断增加的主要原因。

在这样的信号激励引导下,非常容易形成公开债满足不了地方要求时,便会偷偷增加隐性债,隐性债务风险外溢,中央出手买单的恶性循环。

实际上,LGFV在各地涌现二十多年来,我们一直未能建立有效的监管约束、债务管控追责等方面的配套改革措施,用特殊再融资债券化解地方隐性债务,相当于向胆大的地方官员传达鼓励突破债务伦理的信号。

非常遗憾的是,第五轮化解地方隐性债了,一直在提要严格控制地方债只减不增,但一直未能看到相关配套制度的改革。我相信,即使中央要求地方推动LGFV剥离融资功能,即使地方纷纷上报剥离了融资功能,只要LGFV这个平台存在,就不太可能真正消灭,LGFV所产生的隐性债务。

实际上,如果不能推动地方从低效低能“举债花钱”的巨大惯性里走出来,就无法控制隐性债务不增加。

这是因为各地背负有改善城市面貌、推动地方经济发展的任务,各地主官为了快出政绩,在公开债额度限制时,通过LGFV举债就成了必然之举。

所以,如果要彻底截断隐性债务增长的链条,除非直接关闭各地所有的LGFV,不然难以真正做到“坚决遏制新增隐性债务“。

扫一扫关注我们